- Beranda

- Komunitas

- News

- Sejarah & Xenology

ORANG SIMALUNGUN (Berdasarkan Migrasi Leluhur)

TS

ryan.manullang

ORANG SIMALUNGUN (Berdasarkan Migrasi Leluhur)

kompasiana.com

Orang Simalungun berada di wilayah Sumatera bagian Utara dan untuk dapat mengenal Orang Simalungun lebih jauh, maka perlu mengetahui asal migrasi leluhurnya. Arkeolog senior, Prof. Dr. Harry Truman Simanjuntakdari Pusat Arkeologi Nasional telah malang-melintang melakukan penelitian arkeologi pra-sejarah selama ini di Indonesia. Peneliti dan Direktur Center for Prehistoric Austronesian Studies ini memaparkan bahwa pada masa Pleistosen yang terentang mulai dari 2 juta tahun lalu hingga 11.500 tahun lalu, bumi begitu dinamis. Banyak pergerakan lempeng bumi, aktifnya gunung api, dan peng-es-an (glasiasi), sehingga diduga pada masa itulah banyak manusia dan hewan bermigrasi. Di Indonesia, pertanggalan tertua berasal dari situs Song terus, Pacitan, sekitar 45.000 tahun lalu. Lalu, berlanjut dengan berakhirnya zaman es awal Holosen yang menyebabkan kenaikan air laut, sehingga memicu diaspora pada 10.000– 5.000 SM, kedatangan penutur Austronesia sekitar 4.000 tahun lalu hingga zaman fajar sejarah alias proto-sejarah beberapa abad menjelang Masehi (Majalah Arkeologi Indonesia, 16/03-2014).

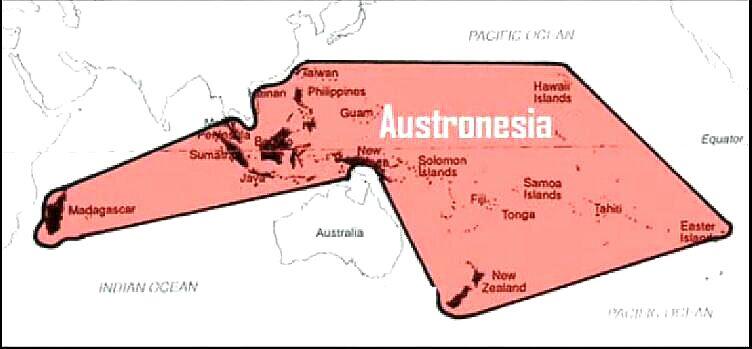

Prof. Dr. Harry Truman Simanjuntak memaparkan, bahwa berdasarkan data arkeologi, etnologi, dan paleontologi, terdeteksi adanya arus migrasi, selain penutur Austronesia dan Papua, yang masuk dari sisi barat melewati Malaysia hingga ke Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Mereka adalah penutur Austroasiatik. Penutur Austroasiatik ini tiba di Indonesia pada 4.300--4.100 tahun lalu yang kemudian baru disusul penutur Austronesia pada kisaran 4.000 tahun lalu. Austroasiatik dan Austronesia sebenarnya berasal dari satu rumpun bahasa yang sama, yaitu bahasa Austrik, tetapi kemudian pecah. Bahasa Austroasiatik digunakan di sekitar Asia Tenggara Daratan, sedangkan Austronesia digunakan di wilayah kepulauan, seperti Taiwan, Filipina, Pasifik, Madagaskar, hingga Pulau Paskah. Bahasa Austrik awalnya dimanfaatkan masyarakat Yunan, Cina Selatan. Bahasa ini kemudian pecah menjadi dua, yaitu Austroasiatik dan Austronesia, yang kemudian menjadi penyebutan nama kelompok berdasarkan penggolongan bahasa. Pada 4.300--4.100 tahun lalu, dari Yunan, penutur Austroasiatik bermigrasi ke Vietnam dan Kamboja lewat Malaysia hingga ke Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Salah satu penandanya ialah temuan tembikar-tembikar berhias tali yang bentuknya sama dengan tembikar di selatan Tiongkok hingga Taiwan. Kemudian, pada 4.000-an tahun lalu, muncul arus migrasi penutur Austronesia lewat sisi timur Indonesia. Arus migrasi itu muncul mulai dari Sulawesi, Kalimantan, dan sebagian ke selatan, seperti Nusa Tenggara, hingga menuju Jawa dan Sumatera (Kompas, 27/11-2014).

Kembali Prof. Harry Truman Simanjuntak menegaskan, bahwa hasil penelitian menunjukkan adanya dua arus migrasi besar ke Indonesia yang menjadi cikal bakal leluhur langsung bangsa Indonesia. Pertama, penutur Austroasiatik yang tiba pada 4.300--4.100 tahun lalu dan, kedua, penutur Austronesia yang datang pada kisaran 4.000 tahun lalu. Arus migrasi terjadi setelah pertanian di sekitar Cina Selatan (asal kedua rumpun itu) berkembang pesat hingga terjadi ledakan jumlah penduduk yang memaksa mereka bermigrasi. Kedua ras Mongoloid yang menggunakan bahasa berbeda ini akhirnya bertemu di sekitar Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Penutur Austronesia ternyata lebih berhasil mempengaruhi penutur Austroasiatik, sehingga berubah menjadi penutur bahasa lain. Sebelum kedua penutur tadi datang, sudah ada ras Australomelanesoid, yang hingga sekarang hidup di wilayah Indonesia timur, seperti Papua (Kompas, 07/08-2014). Jadi, ada tiga penutur bahasa yang menjadi cikal-bakal leluhur bangsa Indonesia pada masa pra-sejarah, yaitu: Orang Negrito (dari ras Australomelanesoid seperti Papua), penutur Austrosiatik, dan penutur Austronesia.

Penutur Austroasiatik dan penutur Austronesia ini berasal dari ras Mongoloid yang berasal dari Cina Selatan, sedang Orang Negrito berasal dari ras Australomelanesoid (campuran ras Australoid dan ras Melanesoid). Orang Negrito ini datang lebih awal ke Sumatera setelah Sundaland tenggelam yang datang dari Hoabinh, Teluk Tonkin, Vietnam. Di pesisir Sumatera bagian Utara, migrasi Orang Negrito ditandai dengan ditemukannya bukit-bukit kerang dari Deli Serdang hingga Lhok Seumawe. Penelitian arkeologi yang dilakukan oleh

H.M.E. Schurmann di dekat Binjai (1927), Van Stein Callenfels di dekat Medan, Deli Serdang, Kupper di Langsa, Aceh Timur (1930), MacKinnon di DAS Wampu, Prof. Truman Simanjuntak dan Budisampurno di Sukajadi, Langkat (1983), di Lhok Seumawe dan oleh Tim Balai Arkeologi Medan (Balarmed) di Aceh Tamiang (2011) menemukan bahwa para pendukung budaya Hoabinh sudah datang pada masa Mesolitik, 10.000--6.000 tahun lalu (Wiradnyana, 2011:19-21). Belakangan ditambah dengan hasil penelitian Balarmed di Bener Meriah di Aceh (2012) (Wiradnyana, 2011:127). Temuan fosil tertua dari Loyang Mandale, Aceh Tengah berusia 8.430 tahun (Lintas Gayo, 11/07-2014).

Orang Simalungun

Sumatera bagian Utara terbukti sudah didatangi para pendukung budaya Hoabinh, yaitu Orang Negrito, pada masa Mesolitik (10.000--6.000 tahun lalu). Mengingat bukit kerang ditemukan juga di Deli Serdang dan Langkat yang telah dilakukan penelitian arkeologi, maka sangat mungkin Orang Negrito ada di Tanah Simalungun pada masa lalu. Kemudian, seperti dikemukakan Harry Truman Simanjuntak sebelumnya, bahwa penutur Austroasiatik dan penutur Austronesia datang juga ke Sumatera bagian Utara, sehingga bahasa Simalungun dimenangkan oleh penutur Austronesia. Oleh karena itu, bahasa Simalungun termasuk rumpun bahasa Austronesia (Adelaar, 1981:55), seperti bahasa Karo, Toba, Pakpak, dan Mandailing juga termasuk rumpun bahasa Austronesia.

Sebagaimana dikemukakan dalam buku: “SEJARAH ETNIS SIMALUNGUN” (Agustono & Tim, 2012:-24-47), bahwa Orang Simalungun cikal-bakalnya dari Kerajaan Nagur yang sudah berdiri sejak abad ke-6 sebagaimana menurut catatan Dinasti Sui dari Tiongkok. Kerajaan Nagur, cikal-bakal masyarakat Simalungun ini, didirikan oleh Datu Parmanik-manik, yang selanjutnya berubah menjadi Damanik. Pada dasarnya Kerajaan Nagur ini tetap berkelanjutan hingga masa Raja Maropat (1400-1907) dengan Raja bermarga Damanik di Kerajaan Siantar terus berlanjut lagi pada masa Raja Marpitu (1907-1946). Raja Nagur, Datu Parmanik-manik itu, berasal dari India. Raja Maropat (1400-1907) dibentuk menurut nama panglima Kerajaan Nagur, yang menjadi 4 kelompok marga di Simalungun, yaitu: Sinaga, Saragih, Damanik, dan Purba, yang disingkat SiSaDaPur. Marga yang empat inilah marga Simalungun asli yang menjadi marga pemilik tanah di Simalungun sejak zaman dulu.

Apa yang dikemukakan Prof. Harry Truman Simanjuntak tadi sebelumnya mengkonfirmasi hasil penelitian P. Voorhoeve (1937) yang menyatakan bahwa bahasa Simalungun merupakan bagian rumpun bahasa Austronesia (Bahasa Simalungun, dalam Wikipedia). Oleh karena itu, Orang Simalungun merupakan penutur bahasa Austronesia. Apabila menggunakan pendapat tadi, maka diperkirakan ketiga penutur bahasa ini sudah datang sebelum kedatangan Raja Nagur ke Simalungun. Berdasarkan migrasi leluhur tadi, maka Orang Simalungun diperkirakan terutama merupakan campuran dari 4 (empat) penutur bahasa, yaitu:

Quote:

sumber

Diubah oleh ryan.manullang 26-06-2018 12:01

0

14K

95

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Urutan

Terbaru

Terlama

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Komunitas Pilihan