- Beranda

- Komunitas

- News

- Beritagar.id

Menyimak politik (ber)kebudayaan Jokowi

TS

MOD

BeritagarID

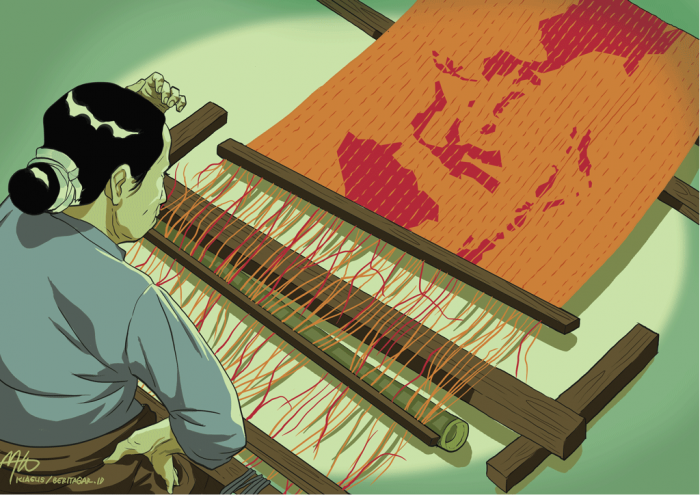

Menyimak politik (ber)kebudayaan Jokowi

Perlu kebudayaan sebagai infrastruktur lunak untuk menyeimbangkan pembangunan

Awalnya adalah ungkapan hati dari seorang presiden bernama Joko Widodo. Ia mengakui pemerintah sekarang ini dipandang hanya fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur yang keras-keras saja. Infrastruktur keras itu seperti jalan tol, jembatan, rel kereta api, dan lain-lain.

Tidak sama dan sebangun, namun pengakuan itu serupa dengan yang dirasakan oleh sebagian budayawan. Joko Widodo atau Jokowi ingin ada keseimbangan, antara infrastruktur yang keras dan infrastruktur yang tidak keras. Infrastruktur lunak itu adalah dimensi budaya dan kebudayaan. Kedua dimensi itulah yang diharapkan menjadi identitas, karakter, dan menjadikan jati diri Indonesia lebih tampak.

Presiden juga mengaku mengetahui dan menyaksikan sendiri, bahwa infrastruktur budaya di daerah di beberapa tempat pada kondisi yang tidak memungkinkan untuk dapat mengekspresikan kebudayaan dengan baik. Ia mencontohkan taman-taman budaya yang di beberapa kabupaten/kota belum dapat memberikan sebuah kontribusi yang kelihatan bagi pembangunan budaya.

Karena itu, presiden ingin mendapatkan masukan dari budayawan agar pembangunan infrastruktur yang lunak, infrastruktur yang tidak keras, juga dapat dimulai.

"Jangan terus kita berbicara masalah ekonomi, masalah politik. Kita lupa bahwa ada sisi budaya, sisi kebudayaan yang juga harus kita perhatikan," kata Jokowi.

Ia pun berharap sebuah kebijakan makro kebudayaan Indonesia dengan tahapan yang jelas, bisa segera dirumuskan bersama-sama. Selanjutnya dialog presiden dengan 28 budayawan pun di gelar di Galeri Nasional, Jakarta (23/8/2016).

Sejumlah masukan--lebih tepatnya harapan--disampaikan para budayawan dalam dialog penuh canda tawa tersebut. Budayawan sekaligus sastrawan Radhar Panca Dahana misalnya, ia menyampaikan usul dengan canda. Jokowi, dinilai berbeda dengan para presiden pendahulunya, yang berwajah kota. Jokowi berwajah ndeso. Lantaran berwajah ndeso, Jokowi diminta agar kebijakan-kebijakannya tak berorientasi pada kota melulu, tetapi juga memprioritaskan masyarakat desa.

Harapan yang lain: Menumbuhkan kembali kesusastraan, menguatkan kembali diplomasi budaya, serta membangun pusat-pusat kebudayaan yang tidak hanya di wilayah urban saja, tapi juga di desa. Memang masukan tersebut tidak bisa direspons seketika. Namun Jokowi seperti sudah punya gambaran bahwa kelak akan ada kebijakan makro kebudayaan, dalam proses pembudayaan manusia yang diperlukan untuk menyeimbangkan hidup.

Meski disampaikan secara bercanda makna yang diuangkapkan oleh Radhar, adalah sebuah contoh konkret kebijakan yang lepas dan meninggalkan akar kebudayaan. Pembangunan infrastruktur hanya dilakukan di kota, bukan saja tak adil bagi masyarakat perdesaan. Namun juga mengubah peta demografis warga. Bila pada '90-an sebanyak 70 persen penduduk berada di desa, pada 2015, 56 persen warga bermukim di kota.

Sebagian besar warga memburu kehidupan di kota, karena kota menguasai 70 persen perekonomian negara. Sementara desa yang wilayahnya 80 persen, menjadi ruang luas yang sunyi, yang tidak bisa memberikan kehidupan bagi warganya. Kebudayaan pun lelah bertumbuh.

Memang masih terlalu dini untuk menyimpulkan apakah kebijakan pemerintah Jokowi ke depan akan memiliki visi kebudayaan. Atau hanya sekadar wacana ingin memiliki kebijakan makro kebudayaan. Karena sesungguhnya, kita selama ini seperti tidak memiliki politik kebudayaan, dalam arti keputusan politik (kebijakan) yang bervisi kebudayaan.

Keputusan politik yang mengagungkan kebudayaan justru tersesat pada pemahaman budaya yang sempit, yaitu melindung produk budaya, tapi mengekang kebudayaan itu sendiri. Itu terjadi ketika DPR berinisiatif membuat UU Kebudayaan, beberapa waktu lalu. Alasan pembuatan UU tersebut antara lain karena ingin melindungi produk budaya seperti Reog Ponorogo, Batik bahkan juga Rokok Kretek, agar tidak diklaim kepemilikannya oleh negara lain.

Dalam RUU Kebudayaan dan penjelasannya, disebutkan bahwa globalisasi dianggap berdampak negatif terhadap perubahan nilai budaya. Padahal sesungguhnya interaksi dunia tanpa batas dalam globalisasi tersebut, adalah keniscayaan. Interaksi global itu semestinya bisa disikapi sebagai memicu kreativitas dalam segala segi. Tentunya setelah diramu dengan nilai budya dan kearifan yang kita milki.

Membawa nilai-nilai dalam kebijakan politik memang bukan segampang membalik telapak tangan. Namun setidaknya dialog Presiden dengan para budayawan tersebut, bisa dipahami sebagai sebuah langkah awal dari sebuah kemauan penguasa melibatkan masyarakat untuk membangun kedaulatan kebudayaan.

Dalam membangun kedaulatan kebudayaan, sejujurnya memang tidak bisa hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah. Alasannya, karena kebudayaan sudah dan masih hidup serta akan terus bertumbuh di masyarakat.

Sekadar contoh kecil, sejumlah komunitas kecil terus rajin berdiskusi, mengubah istilah-istilah asing ke dalam istilah Indonesia (bukan membahasa Indonesia-kan) yang mudah di pahami. Istilah yang mudah dipahami itu bisa berupa serapan dari kekayaan bahasa dan budaya di seluruh penjuru nusantara.

Apa yang mereka lakukan adalah salah satu bagian kreativitas merawat kedaulatan kebudayaan. Pemerintah dalam hal seperti itu, tak perlu lagi ikut-ikutan melakukan hal yang sama dengan landasan kebijakan. Berikan keleluasaan masyarakat untuk menyelesaikannya sendiri. Memang ada beberapa hal yang tidak seharusnya turut diurusi pemerintah, karena masyarakat secara mandiri sudah mampu mengatasinya.

Kita bisa bersepakat dengan definisi yang menyebut kebudayaan adalah serangkaian bentuk-bentuk artistik dan intelektual yang dapat bertindak dan memengaruhi perilaku masyarakat dan interaksi di antara mereka. Dengan kata lain kebudayaan sebagai olah pikir intelektual dan estetika tentang kehidupan, yang kemudian menentukan sikap manusia dalam mengambil keputusan, beradaptasi maupun menciptakan sesuatu.

Boleh pula mengikuti definisi Gus Dur, yang menyebut kebudayaan adalah seni hidup (the art of living) juga kehidupan sosial manusiawi (human social life) yang terbangun atas dasar interaksi sosial sesama manusia, individu maupun kelompok.

Pada akhirnya, salah satu cita-cita kebudayaan, seperti disampaikan Karlina Supeli dalam pidato kebudayaan (2013) adalah merancang pendidikan untuk menghasilkan warga negara yang mempunyai visi mengenai kebaikan tertinggi bagi kehidupan bersama. Apakah itu dalam pendidikan, seni, ilmu, politik, hukum, dan sebagainya.

Nah bagaimana memasukkan visi kebudayaan dalam kebijakan negara? Tentu langkahnya masih panjang. Tak cukup hanya sekadar membangun pusat-pusat kebudayaan di wilayah desa dan perkampungan. Butuh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kebudayaan Indonesia yang multikultural ini. Kebijakan yang dikreasikan harus tepat dengan karateristik di setiap wilayah dan nilai sosial budaya yang melekat di sana.

Dengan begitu pembangunan fisik maupun manusia di semua wilayah tidak lagi timpang. Desa bukan lagi ruang luas yang sunyi, dia akan menjamin kehidupan ekonomi sekaligus kehidupan budaya masyarakat. Sedang kota bukan lagi tumpuan harapan semua orang, sehingga menyedot arus urbanisasi tak terkendali.

Yang perlu diingat tidak pernah ada keseragaman budaya di dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Jadi jangan sampai terjebak membuat kebijakan sentralisasi kebudayaan, seperti yang terjadi dalam RUU Kebudayaan. Dengan dalih melindungi kebudayaan, RUU tersebut dalam turunan pasalnya justru membatasi kebudayaan itu sendiri.

Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...udayaan-jokowi

---

anasabila memberi reputasi

1

11.7K

5

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Urutan

Terbaru

Terlama

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Komunitas Pilihan